Toxicité aiguë [17]

La toxicité aiguë orale du chlorate de potassium est faible chez le rat et le chien ; elle est plus importante avec le chlorate de sodium. Les principaux effets sont hématologiques et rénaux. Ils sont faiblement irritants pour la peau et l’œil du lapin en cas d’application.

Pour le chlorate de potassium, la dose létale la plus basse par voie orale est de 7000 mg/kg chez le rat et de 1200 mg/kg chez le chien.

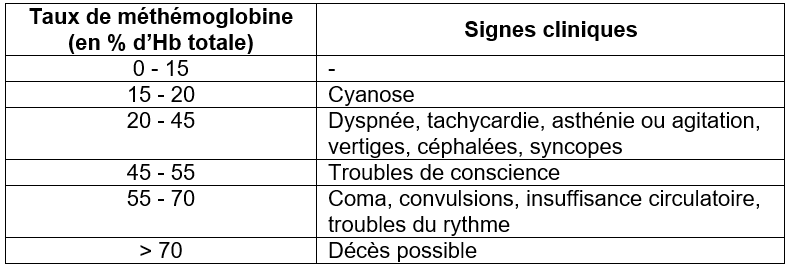

Pour le chlorate de sodium, la DL50 par voie orale chez le rat est supérieure à 5000 mg/kg pc et la dose létale la plus basse par voie orale chez le chien est de 600 mg/kg. Chez le chien, 1000 mg/kg pc de chlorate de sodium entrainent une méthémoglobinémie importante. Les autopsies des animaux ont révélé une congestion de la rate et une néphrite interstitielle chronique modérée. Le pic de méthémoglobine est observé 1 heure après une injection intraveineuse de 0,5 mg/kg pc.

Par voie cutanée, la DL50 est supérieure à 2000 mg/kg chez le lapin, pour les 2 chlorates.

Par inhalation chez le rat, la CL50 est supérieure à 5,59 mg/L pour le chlorate de sodium et supérieure à 5,51 mg/L pour le chlorate de potassium.

Irritation, sensibilisation [4]

Les chlorates de potassium et de sodium sont faiblement irritants en application sur la peau (2000 mg/kg de chlorate de sodium sous un pansement occlusif pendant 24 heures) et l’œil de lapin. L’instillation de chlorate de sodium est à l’origine d’une irritation oculaire légère à modérée, réversible entre 3 et 7 jours.

Concernant le chlorate de sodium, et par analogie avec le chlorate de potassium, aucun potentiel sensibilisant cutané n’est mis en évidence chez le cochon d’Inde.

Toxicité subchronique, chronique [19]

Suite à des expositions répétées aux chlorates, les principales atteintes sont thyroïdiennes et hématologiques.

Des rats ont été exposés pendant 3 semaines à du chlorate de sodium dans l’eau de boisson (0-20-35-75-170-300 mg/kg pc/j pour les mâles et 0-20-40-75-150-340 mg/kg pc/j pour les femelles) : seule une augmentation de l’incidence d'hypertrophie (minime à légère) des cellules folliculaires de la glande thyroïde a été rapportée chez tous les animaux à partir de 75 mg/kg pc/j. Dans les mêmes conditions, aucun effet n’a été observé chez la souris. Lorsque l’exposition s’est poursuivie pendant 2 ans (rat, 5-35-75 mg/kg pc/j pour les mâles et 5-45-95 mg/kg pc/j pour les femelles), les effets thyroïdiens suivants ont été rapportés :

- modification des concentrations en hormones thyroïdiennes chez les mâles et les femelles exposés aux deux plus fortes doses : diminution de la thyroxine (T4) et de la triiodothyronine (T3) et augmentation de la thyréostimuline (ou TSH : thyroid-stimulating hormone),

- augmentation significative de l’incidence d'hypertrophie des cellules folliculaires de la glande thyroïde pour tous les animaux exposés à ces 2 doses,

- foyers de minéralisation folliculaire observés chez la plupart des rats femelles.

En plus des effets thyroïdiens, les incidences de prolifération des cellules hématopoïétiques dans la rate des mâles recevant 75 mg/kg pc/j et d'hyperplasie de la moelle osseuse chez les mâles recevant 35 et 75 mg/kg pc/j étaient significativement supérieures à celles des témoins.

Chez la souris, seules les femelles ont présenté une augmentation significative de l’incidence d'hypertrophie des cellules folliculaires de la glande thyroïde à la plus forte dose (120 mg/kg pc/j) et d’hyperplasie de la moelle osseuse à toutes les doses (30-60 et 120 mg/kg pc/j) [19].

L’administration d’une forte dose de chlorate de sodium (1000 mg/kg pc/j) a entrainé une anémie avec diminution du nombre de globules rouges, de la concentration en hémoglobine et de l’hématocrite (rat, gavage, 0-10-100-1000 mg/kg pc/j, 3 mois) [17]. Aucun autre effet n’est rapporté.

Chez le chien (gavage, 0-10-60-360 mg/kg pc/j, 3 mois), le chlorate de sodium n’induit aucun effet [4].

Effets génotoxiques [4, 19]

D’après les données disponibles, les chlorates de sodium et de potassium ne sont pas génotoxiques.

In vitro

Les tests d’Ames réalisés avec le chlorate de potassium donnent des résultats négatifs, avec ou sans activation métabolique ; aucun autre test n’est disponible pour ce composé.

Concernant le chlorate de sodium, des résultats négatifs sont obtenus dans les tests suivants (avec et sans activation métabolique) :

- test d’Ames,

- mutation génique sur lymphocytes humains et cellules pulmonaires de hamster chinois,

- aberration chromosomique sur cellules ovariennes de hamster chinois,

- échange de chromatides sœurs sur cellules de hamster chinois et lymphocytes humains.

In vivo

Un seul test est disponible in vivo (micronoyaux dans les érythrocytes de moelle osseuse de souris) et donne des résultats négatifs (jusqu’à 2000 mg/L de chlorate de sodium dans l’eau de boisson, pendant 3 semaines).

Effets cancérogènes [19]

L’exposition au chlorate de sodium entraine le développement de tumeurs de la thyroïde chez le rat (mais non pertinentes chez l’Homme) ; aucune donnée n’est disponible concernant le chlorate de potassium.

Concernant le chlorate de sodium, l’étude du NTP a mis en évidence une augmentation de l’incidence des tumeurs de la thyroïde (adénomes et/ou carcinomes des cellules folliculaires) chez les rats mâles et femelles ; chez la souris femelle, une légère augmentation de l’incidence de tumeurs des ilots pancréatiques est observée mais, du fait de sa rareté, la conclusion concernant ces tumeurs est difficile (« equivocal finding »). Les animaux étaient exposés à 5-35-75 mg/kg pc/j (mâles) et 5-45-95 mg/kg pc/j (femelles), en mélange dans l’eau de boisson, pendant 2 ans.

Toutefois, le chlorate de sodium n’est pas considéré comme cancérogène pour l’homme compte tenu du mécanisme d’action impliqué (déséquilibre hormonal et non action directe sur la thyroïde). L’Homme s’avère moins sensible que les rongeurs à la perturbation de l'homéostasie des hormones thyroïdiennes, induite par des xénobiotiques non génotoxiques, et au développement de tumeurs épithéliales de la thyroïde après une exposition à long terme à ces agents [4].

Dans une étude d’initiation/promotion menée (27 semaines, substances mélangées dans l’eau de boisson), aucune augmentation significative du nombre de tumeurs rénales n’est observée chez des rats préalablement exposés à une nitrosamine [20].

Aucune donnée de cancérogénicité n’est disponible pour le chlorate de potassium.

Effets sur la reproduction [4]

Le chlorate de sodium, et par extrapolation le chlorate de potassium, n’engendrent aucun effet sur la reproduction et le développement.

Fertilité

Au cours d’une étude 2-générations, des rats ont été exposés à 0-10-70 et 500 mg/kg pc/j de chlorate de sodium par gavage. Les parents de la génération F0 présentaient une diminution du nombre de globules rouges et des concentrations en hémoglobine à 500 mg/kg pc/j. Concernant les parents des trois générations, des signes de toxicité ont été observés au niveau de la thyroïde des mâles et des femelles exposés à 500 mg/kg pc/j, caractérisés par une hyperplasie folliculaire et une hyperactivité légères à modérées ; des signes d’hyperactivité ont été aussi rapportés chez les mâles des générations F0 et F1 dès 70 mg/kg pc/j. Aucun effet sur les paramètres de la reproduction n’a été observé (accouplement, gestation ou fécondité).

Développement

Dans cette même étude 2-générations, aucun effet sur les portées et le développement pré- ou post-natal n’a été observé.