Pathologie - Toxicologie

-

Toxicocinétique - Métabolisme [6, 7]

Chez l’animal comme chez l’homme, l’acrylamide est bien absorbé quelles que soient les voies d’exposition ; il se distribue dans tout l’organisme et ses métabolites sont éliminés principalement dans l’urine. Il forme des adduits à l’hémoglobine et à l’ADN.Il passe la barrière placentaire et est excreté dans le lait maternel.

Chez l'animal

Absorption

L’acrylamide est rapidement et fortement absorbé par voie orale et, à taux moindre, par voie cutanée. Par voie orale, les pourcentages d’absorption varient en fonction de l’espèce et du mode d’administration. Ainsi, par gavage, 32 à 52 % de la dose administrée sont absorbés chez la souris alors que 60 à 98 % de la même dose sont absorbés chez le rat. Lorsque que l’acrylamide est mélangé à de la nourriture, ces pourcentages se réduisent à 23 % chez la souris et 28 à 47 % chez le rat [8, 9].

Par voie cutanée, 20 à 30 % de la dose appliquée sont absorbés en 24 heures chez le rat [10, 11].

Distribution

Une fois absorbé, l’acrylamide est rapidement distribué par le sang dans tout l’organisme et traverse la barrière placentaire [12].

Métabolisme

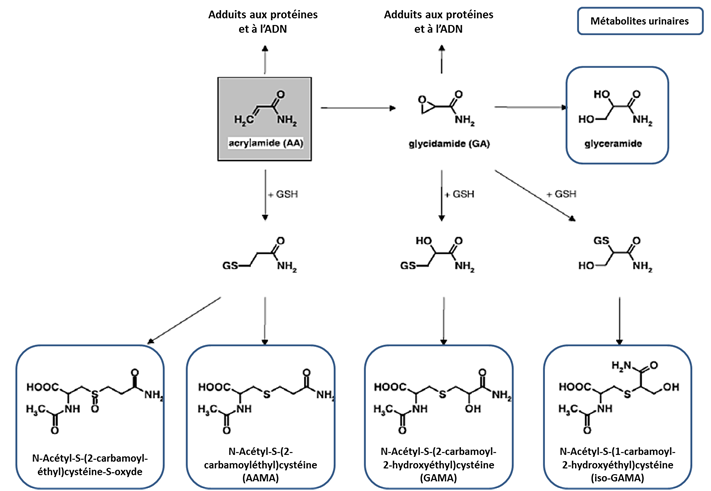

Les voies métaboliques de l’acrylamide sont qualitativement semblables chez l’homme et chez l’animal mais des différences quantitatives existent (cf. figure 1).

La voie majeure est une conjugaison avec le glutathion catalysée par la glutathion-S-transférase (GST) hépatique menant à la formation de deux métabolites principaux : N-acétyl-S-(2-carbamoyléthyl)cystéine (AAMA) et N-acétyl-S-(2-carbamoyl-2-hydroxyéthyl)cystéine (GAMA) chez le rat et la souris. Le rapport des métabolites urinaires GAMA/ AAMA est de 0,2 chez le rat et 0,5 chez la souris [12].

La formation de glycidamide, métabolite génotoxique, par l’intermédiaire du cytochrome CYP2E1, est une voie secondaire saturable (51 % des molécules à 5 mg/kg et 13 % à 100 mg/kg) [13]. Elle est plus importante chez la souris que chez le rat.

L’acrylamide et le glycidamide forment des adduits avec la cystéine (au niveau des groupements sulfhydryles) et la valine (au niveau de la terminaison aminée) de l’hémoglobine ; ces adduits persistent dans les érythrocytes avec une demi-vie estimée à 10,5 jours. Chez la souris, les adduits avec le glycidamide sont plus nombreux que chez le rat, quelle que soit la dose ou la voie d’exposition (reflet d’une oxydation de l’acrylamide plus importante chez la souris).

In vivo, la formation d’adduits acrylamide-ADN n’a pas été décelée : elle a seulement été observée in vitro. Le glycidamide étant beaucoup plus réactif que l’acrylamide, des adduits glycidamide-ADN ont été mis en évidence in vitro et in vivo, chez le rat et la souris exposés à de l’acrylamide dans tous les organes [6]. La demi-vie des adduits à l’ADN, variable selon les adduits et les tissus considérés, est comprise entre 19 et 89 heures [12].

Schéma métabolique

Figure 1 : Principales voies métaboliques de l'acrylamide [14, 18].

Excrétion

La substance est transformée dans sa quasi-totalité chez le rat. Moins de 2 % de la dose sont éliminés inchangés dans la bile ou l’urine. L’acrylamide et ses métabolites subissent un cycle entéro-hépatique (15 % passent dans la bile et seulement 6 % dans les fèces). Après exposition par voies orale, cutanée ou inhalatoire, 40 à 90 % des molécules radiomarquées sont éliminées en une semaine dans l'urine, 4 à 6 % dans l'air expiré sous forme de CO2 et 6 % dans les fèces.

L'acrylamide traverse la barrière placentaire, les concentrations sanguines des fœtus sont corrélées à celles des mères ; des adduits acrylamide-hémoglobine ont été mesurés dans le cordon ombilical de nouveau-nés. Une excrétion d'acrylamide et de ses métabolites a également été montrée dans le lait maternel.

Chez l'Homme

- Absorption [14]1 : L'acrylamide est rapidement absorbé par voies orale, inhalatoire et cutanée. L'absorption orale (une dose en solution aqueuse, 0,5 - 1 ou 3 mg/kg) et cutanée (3 mg/kg, une fois par jour pendant 3 jours) a été mesurée, avec des molécules radiomarquées, chez des volontaires hommes [15, 16]. L'absorption par voie digestive est rapide et importante (40 % de la dose ingérée) ; des signes d'intoxication aiguë sont apparus dans les 3 heures après l'ingestion volontaire d'acrylamide, témoignant d'une absorption rapide du produit par cette voie. Par voie cutanée, entre 30 et 35 % de la dose administrée seraient absorbés. Aucune donnée quantitative n’est disponible par inhalation.

- Distribution : Une fois absorbé, l’acrylamide est rapidement distribué par le sang dans tout l’organisme.

- Métabolisme : Comme chez l’animal, deux voies de métabolisation ont été identifiées. La principale correspond à la conjugaison avec le glutathion, à l’origine de la formation de cystéine-S-propionamide, avant une élimination sous forme d’acide mercapturique (AAMA) ou de son sulfoxyde. La seconde voie de métabolisation est la voie oxydative et conduit à la formation de glycidamide, un époxyde très réactif, à son tour réduit en glycéramide ou conjugué avec le glutathion en 2 isomères (GAMA et iso-GAMA). Après exposition orale, une relation dose-réponse peut être établie entre l’exposition et la formation d'adduits à l'hémoglobine (N- (2-carbamoyléthyl)valine (AAVal) et N-(2-carbamoyl-2- hydroxyéthyl)valine (GAVal)) ; après exposition cutanée, les deux adduits sont mesurés en quantité moindre. Les deux adduits sont formés en quantités identiques et sont stables dans le temps. De nombreux autres adduits à l’hémoglobine ont été identifiés chez l’homme [12]. Une relation dose-effet est retrouvée entre les taux d'adduits à l'hémoglobine formés et les effets neurologiques périphériques. En dessous d'un taux d'adduits à l'hémoglobine de 0,3 nmol/g d'hémoglobine, aucun signe neurologique n'est observé [17]. Aucun adduit à l’ADN n’a été mis en évidence chez l’homme jusqu’à ce jour [12].

- Excrétion : Des quantités faibles d’acrylamide sont mesurées dans les urines. A la suite d’une exposition par voie orale, l’acrylamide urinaire représenterait 8,5 à 10 % de la dose initiale ; ce pourcentage serait seulement de 4 % après une exposition cutanée [16]. La demi-vie d’élimination urinaire de l’acrylamide a été estimée entre 3 et 4 heures[15]. L'excrétion urinaire des 2 métabolites majeurs en 24 heures correspond à 30-45 % de la dose orale ingérée (le pourcentage atteint 50 % après 72 heures), et à 1 % de la dose cutanée appliquée (le pourcentage atteint 3,2 % après 72 heures). Le rapport des métabolites urinaires GAMA/ AAMA est compris entre 0,02 et 0,16, se rapprochant de celui du rat. Concernant le sulfoxyde d’AAMA urinaire éliminé en 24 heures, il représente 7 à 9 % de la dose ingérée et seulement 0,1 % de la dose appliquée. En ce qui concerne les autres métabolites identifiés (glycidamide, GAMA et iso-GAMA), suite à une exposition par voie orale ou cutanée, les quantités éliminées dans les urines en 24 heures sont inférieures à 3 %.

Surveillance Biologique de l'exposition

Etant donné la bonne pénétration cutanée de l’acrylamide, la mise en place d’une surveillance biologique est intéressante.

Les dosages sanguins des adduits à l’hémoglobine du glycidamide et de l’acrylamide (GAVal et AAVal) sont proposés pour la surveillance biologique (SBE) des sujets professionnellement exposés ; ils reflètent l’exposition des trois derniers mois. Certaines études ont montré une corrélation avec l’exposition et une relation dose effet entre les taux d'adduits à l'hémoglobine formés et les effets neurologiques périphériques. La Commission allemande (DFG) recommande le dosage des adduits AAVal avec un taux de 400 (et 200) pmol/g Hb, pour une exposition à l’acrylamide de 0,07 mg/m3 (0,035 mg/m3) (valeur EKA Expositionsäquivalente für krebserzeugende Arbeitsstoffe) ; elle a fixé une valeur BLW (Biologischer Leit-Wert) sur la base d’effets neurologiques (neuropathie périphérique) pour les adduits AAVal à 550 pmol/g Hb. Pour la population générale non professionnellement exposée, des taux non nuls d’adduits AAVal sont retrouvés, liés probablement au tabagisme ; la DFG a fixé une valeur BAR (Biologischer Arbeitsstoff Referenzwerte) à 50 pmol/g Hb pour les adduits AAVal. Par contre il n’existe que très peu de données sur le GAVal.

Les dosages des acides mercapturiques urinaires, N-acétyl-S-(2-carbamoyléthyl)cystéine (AAMA) et N-acétyl-S-2-(2-carbamoyl-2-hydroxy-éthyl)cystéine (GAMA) - métabolites majeurs, en fin de poste et fin de travail sont proposés pour la SBE. Ils reflèteraient l’exposition des derniers jours. Chez des salariés de la production d’acrylamide, 90 % des résultats de AAMA urinaires de fin de poste sont inférieurs à 540 µmol/mol créatinine (soit 1100 µg/g créatinine), ce qui correspondrait à une exposition de l’ordre de 0,07 mg/m3. De plus, les concentrations urinaires d’AAMA et de GAMA sont influencées par de nombreux facteurs individuels (alimentation, tabac, etc.). La DFG a fixé pour la population générale non professionnellement exposée une valeur BAR à 100 µg/g. créatinine pour l’AAMA urinaire.

Le dosage d’un autre acide mercapturique, le S-carboxyéthyl-cystéine (CEC) urinaire en fin de poste de travail a pu être proposé ; ce paramètre n’est pas spécifique (métabolite commun à l’acrylonitrile et aux acrylatex) et des taux de CEC urinaires non négligeables sont retrouvés chez les fumeurs non professionnellement exposés, à des concentrations voisines de celles observées chez des sujets exposés à la VLEP/10.

Le comité d'experts spécialisés (CES) VLEP de l’Anses recommande les adduits à l’hémoglobine de l’acrylamide dans le sang (AAVal) comme IBE pertinent (indice biologique d'exposition), sans valeur limite biologique chiffrée associée et deux VBR (valeur biologique de reference) pour les adduits AAVal à partir des données de population générale en fonction du statut tabagique : 285 pmol/g Hb pour les fumeurs et 85 pmol/g Hb chez les non-fumeurs.

1https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_119§ion=pathologieToxicologie#ancre_BiblioTexte -

Toxicité expérimentale

-

Toxicité sur l’Homme