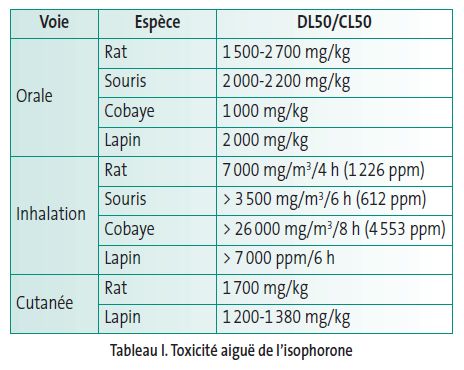

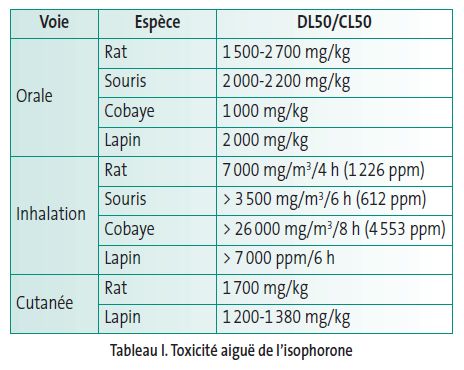

Toxicité aiguë

L’effet prédominant d’une exposition aiguë, quelle que soit la voie, est une dépression du système nerveux central (narcose, prostration, coma) accompagnée d’une irritation du tractus exposé.

Une exposition pendant 6 h à 619 ppm provoque, chez le rat et la souris, une congestion pulmonaire légère, réversible en 14 jours ; à plus forte concentration (7 000 ppm pendant 5 h), les rats et les lapins présentent des poumons hémorragiques avec dilatation vasculaire des capillaires alvéolaires et des vaisseaux péribronchiques.

L'autopsie de rats, morts après exposition par voie orale, révèle une congestion des poumons, des reins, des surrénales et du pancréas ainsi qu'une inflammation du tractus gastro-intestinal ; ces modifications ne sont plus observées chez les animaux qui survivent après 14 jours.

Irritation - Sensibilisation

Chez le lapin, l'isophorone déposée sur la peau (sous occlusion pendant 24 h) provoque, selon la dose, une irritation allant d'un érythème léger réversible à des escarres plus persistants. Une application directe dans l'œil, ou une exposition à de fortes concentrations de vapeurs, déclenche une irritation de la conjonctive et une opacité cor- néenne réversibles en 7 jours.

Une irritation respiratoire a été montrée chez la souris ; la RD50 est de 27,8 ppm pour une exposition de 5 min [12].

Chez le cobaye le test de maximalisation n'a pas mis en évidence de potentiel sensibilisant de l'isophorone (induction 10 % intradermique, déclenchement 100 % cutané).

Toxicité subchronique, chronique [10, 11, 13]

Une exposition prolongée provoque, chez l’animal, une dépression du système nerveux central ainsi que des effets hépatiques et rénaux.

L'effet majeur d'une exposition répétée ou prolongée par inhalation est une dépression du système nerveux central (léthargie, ataxie). À l'autopsie, il n'y a pas de modification pulmonaire chez le rat et le lapin exposés à 250 ppm (6 h/j, 5 j/sem pendant 18 mois). Une congestion hépatique et des modifications rénales (dilatation de la capsule de Bowman (> 50 ppm) et albuminurie (500 ppm)) apparaissent chez le rat mâle et le cobaye exposés pendant 6 semaines (8 h/j, 5 j/sem).

Après exposition orale (250-500-1 000 mg/kg/j, 5 j/sem, 90 j), on note une baisse de poids, des modifications hépatiques chez la souris mâle uniquement (nécrose de coagulation et hépatocytomégalie) et rénales chez le mâle exclusivement (inflammation focale chronique chez la souris ; hyperplasie des cellules tubulaires et des cellules épithéliales du pelvis ainsi qu'une minéralisation des tubules rénaux chez le rat). L'hyperplasie et la minéralisation tubulaires, spécifiques au rat mâle, serait dues à la liaison de l'isophorone et/ou de ses métabolites avec l'α2u-globuline et à la formation de gouttelettes protéiques dans les tubes rénaux ; ce mécanisme n'est pas extrapolable à l'homme. Les effets rénaux chez la souris mâle ne relèvent pas de ce mécanisme et leur extrapolation à l'homme n'est pas exclue.

Effets génotoxiques [10, 11, 13]

L’isophorone est peu ou pas mutagène in vitro ; un test effectué in vivo donne des résultats négatifs.

In vitro, elle n'est pas mutagène pour les souches TA98, TA100, TA1535 et TA1537 de Salmonella typhimurium, avec ou sans activation métabolique.

Sans activation métabolique, elle se montre, selon les auteurs, peu ou pas active dans un test de mutation génique sur cellules de lymphomes de souris. Dans les cellules ovariennes de hamster chinois, elle n'induit pas d'aberration chromosomique (avec ou sans activation) mais est responsable d'une augmentation des échanges entre chromatides sœurs (uniquement en absence d'activation). Elle n'induit pas de synthèse non programmée d'ADN dans les hépatocytes de rats in vitro.

In vivo, elle n'augmente pas le taux de micronoyaux chez la souris (497 mg/kg, i.p. ou 450-900-1 800 mg/kg, gavage, 2 fois à 24 h d'intervalle).

Effets cancérogènes [10, 11, 13]

L’isophorone est cancérogène chez le rat mâle ; chez la souris mâle les résultats sont équivoques. Elle n’est pas cancérogène pour les femelles. L’Union européenne a classé l’isophorone cancérogène, catégorie 3.

L'isophorone induit une augmentation de l'incidence des tumeurs chez les animaux mâles uniquement (gavage, 250 ou 500 mg/kg/j, 5 j/sem pendant 103 semaines) :

- nette chez le rat : hyperplasie, adénomes et adénocarcinomes au niveau des tubules rénaux (en plus d'une néphropathie non tumorale), carcinomes des glandes préputiales ;

- équivoque chez la souris : à la forte dose, néoplasmes hépatocellulaires (adénomes et carcinomes) et mésenchymomes (principalement fibrosarcomes sous-cutanés), lymphomes et leucémies à la faible dose uniquement.

À l'inverse, aucune anomalie n'a été observée chez les femelles.

Rappelons que l'effet rénal de l'isophorone chez le rat mâle n'est pas extrapolable à l'homme (liaison avec l'a2u-globuline, voir le paragraphe « Subchronique et chronique »).

Effets sur la reproduction [10, 11]

L’isophorone n’est pas toxique pour les organes reproducteurs ou la fertilité ; elle présente un effet tératogène équivoque.

Fertilité

L'exposition de rats mâles à 500 ppm (6 h/j, 5 j/sem, pendant 4 mois avant accouplement) est sans effet sur le taux de gestation et la taille des portées. L'examen histologique des organes reproducteurs des rats, des souris et des chiens, exposés par voie orale pendant 13 ou 103 semaines, n'a pas révélé d'effet dû à l'isophorone.

Développement

L'isophorone a été testée par inhalation chez le rat et la souris (25-150 ppm, 6 h/j, du 6e au 15e jour de la gestation). Chez les fœtus, on note un retard de croissance intra-utérine à 115 ppm et, à 150 ppm, des exencéphalies chez quelques-uns. Bien que ces malformations ne soient pas significatives statistiquement, elles apparaissent dans les deux espèces et uniquement chez les animaux traités.