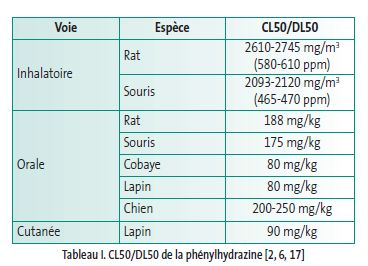

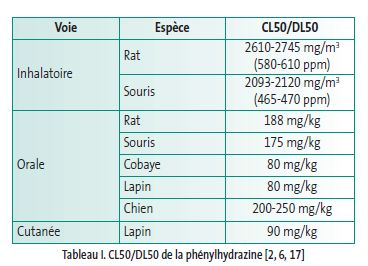

Toxicité aiguë [2]

La phénylhydrazine est toxique pour l’animal ; elle induit une anémie hémolytique, suite à la formation de méthémoglobine, qui a pour conséquence des lésions hépatiques, spléniques et rénales. C’est un irritant cutané et oculaire.

Une exposition orale à des doses létales provoque, chez le rat et le chien, faiblesse, déséquilibre, diminution des réflexes, crampes, vomissements, cyanose, augmentation de la fréquence respiratoire, baisse de la température corporelle et convulsions. Aux doses non létales, on observe une excitation motrice et des effets hématologiques.

Les modifications sanguines apparaissent quelle que soit la voie d’exposition, même à faible dose (à partir de 4 mg/kg chez le rat, 10 mg/kg chez le lapin et 120 mg/kg chez la souris). Elles consistent en une anémie hémolytique liée à la formation de méthémoglobine (baisse jusqu’à 50 % de l’hématocrite en 6 jours, augmentation réversible du taux de réticulocytes et de leucocytes, hyperplasie médullaire avec augmentation de la production de réticulocytes et de la dénaturation de l’hémoglobine objectivée par la formation de corps de Heinz) ayant pour conséquence une hyperplasie et une hyperémie de la rate, des reins et du foie [16].

Irritation

Après une exposition cutanée, sous occlusion ou pas, l’irritation apparaît dans les 24 heures chez le rat et n’est pas réversible en 7 jours ; chez quelques animaux, on note une nécrose cutanée et une pelade. La phénylhydrazine induit une conjonctivite suppurante sévère suite à l’application d’une solution à 50 % dans l’œil du lapin.

Il n’y a pas d’étude du potentiel sensibilisant chez le cobaye ; cependant, un érythème et un œdème très importants, suivis par la formation de croûtes et de squames, sont induits quand une solution à 10 % est déposée sur la peau prétraitée pendant 2 à 3 semaines par la phénylhydrazine pure.

Toxicité subchronique, chronique

Les études sur les effets non cancérogènes à moyen ou long terme de la phénylhydrazine sont très rares ; elles confirment toutefois l’effet hémolytique puissant du produit et les altérations fonctionnelles provoquées au niveau du foie et des reins.

Les expositions à la phénylhydrazine par voie orale à moyen terme (souris, gavage 85 mg/kg/sem pendant 8 semaines ou chien 60 mg/kg en 1 dose ou en plusieurs fois pendant 2, 3 ou 10 jours) induisent des effets identiques à ceux provoqués par une exposition aiguë, en particulier létalité, destruction des globules rouges circulants, modification morphologique du foie, des reins et de la rate probablement suite à l’hémolyse. Chez le chien (612 mg/kg/j, 146 jours sur une période de 8 mois), les fonctions rénales et hépatiques ne sont pas modifiées, le nombre de globules rouges est diminué pendant le traitement et normal après l’arrêt ; des lésions rénales, une congestion du foie et une toxicité de la rate ont été montrées par l’examen anatomo-pathologique.

Des rats, des souris et des cobayes, exposés par inhalation (0-1-15,8-22,5-225 mg/m3 soit 0-0,03-3,5-5-50 ppm pendant au moins 6 mois) présentent, à la plus forte concentration, une létalité précédée de sévères pertes de poids, de modifications hématologiques (hémolyse et modifications dystrophiques du foie et de la rate) et fonctionnelles au niveau du système nerveux central. Aux deux concentrations inférieures, on observe une diminution du nombre de globules rouges et de la concentration en hémoglobine, une augmentation des réticulocytes et une méthémoglobinémie ; ces modifications sont réversibles à 1 et 15,8 mg/m3.

Des modifications locales (kératinisation, prolifération de l’épithélium squameux, infiltration de leucocytes) et une perte de poids sont induites chez le rat après application cutanée d’une solution à 0,1 % tous les 2 jours pendant 4 semaines [16].

Effets génotoxiques [2]

La phénylhydrazine est génotoxique in vitro ; in vivo, elle provoque des adduits et des fragmentations de l’ADN hépatique de la souris.

Elle induit, in vitro, sans activation métabolique, des mutations géniques sur les 5 souches de Salmonella typhimurium étudiées dans le test de Ames (TA 98, 100, 1535, 1537, 1538) ainsi que sur les cellules V79 de hamster chinois.

In vitro également, sur des cultures d’hépatocytes de souris ou de rats, elle donne une réponse faiblement positive dans un test de réparation d’ADN. Sur des cultures de cellules de moelle osseuse de souris, la phénylhydrazine, en présence d’activateurs métaboliques, provoque une augmentation, en relation avec la concentration, du taux de micronoyaux dans les érythrocytes polychromatiques.

In vivo, injectée à la souris par voie intrapéritonéale, elle déclenche :

- une augmentation du nombre de réticulocytes et du taux de micronoyaux dans les érythrocytes, à partir de 50 mg/kg, qui serait, selon les auteurs, davantage due à la stimulation de l’érythropoïèse qu’à un effet génotoxique [18] ;

- des fragmentations de l’ADN dans le foie et dans les poumons à partir de 85 mg/kg ou 5 injections de 7,6 mg/kg/j.

La formation d’adduits N7-méthylguanine dans le foie a été montrée à partir de la dose de 65 mg/kg administrée chez le rat par gavage.

Effets cancérogènes [2]

La phénylhydrazine, sous forme d’hydrochlorure, est cancérogène pour la souris par voie orale.

Chez la souris, l’administration de phénylhydrazine (sous forme hydrochlorure) par gavage (25 mg/kg/j pendant 42 semaines) provoque une augmentation du taux de tumeurs pulmonaires multiples dont 83 % d’adénomes (la moitié devenant malins) et 17 % de carcinomes.

Administrée dans l'eau de boisson (22 mg/kg), elle diminue la survie des animaux et induit une splénomégalie et une augmentation des tumeurs des vaisseaux sanguins du foie, principalement des angiosarcomes et des angiomes.

La phénylhydrazine, par son effet sur l’hémoglobine, provoque une surcharge hépatique en fer libre qui, au-delà d’un certain seuil, agit sur les hépatocytes et provoque la fragmentation de l’ADN et la peroxydation des lipides, puis l’apparition de foyers hépatiques gamma-GT positifs et une évolution des lésions vers la cancérogenèse [19].

Fertilité

La phénylhydrazine injectée à des chiens (20 - 30 - 40 mg/kg, sous-cutané, pendant 2 jours) provoque une réduction importante de la spermatogenèse avec absence de sperme dans l’épididyme.

Développement

Injectée par voie intrapéritonéale chez le rat (7,5 mg/kg ou 15 mg/kg du 17e au 19e jour de gestation), elle ne provoque pas de toxicité maternelle ni d’effets sur la gestation ou sur la viabilité des petits ; quelques cas d’ictères (hyperbilirubinémie résultant de l’hémolyse) et d’anémies apparaissent chez les fœtus et les nouveau-nés accompagnés d’un retard dans l’apprentissage et le comportement.