Pathologie - Toxicologie

-

Toxicocinétique - Métabolisme [13-15]

Le disulfure de carbone est absorbé chez l’Homme et chez l’animal par toutes les voies ; son élimination peut se faire sous forme inchangée par les voies pulmonaire et urinaire. Les métabolites urinaires sont des dérivés soufrés.

Chez l'animal

Absorption

L'absorption du disulfure de carbone est rapide et presque totale quelle que soit la voie d’exposition (pulmonaire, cutanée, gastro-intestinale).

Environ 80 % du disulfure de carbone inhalé est retenu dans l’organisme durant les 15 premières minutes d’exposition ; ce pourcentage diminue à 40 % après 40 minutes [16]. Par voie cutanée, le taux d’absorption est compris entre 0,23 et 0,79 mg/cm²/heure [17].

L'équilibre sanguin est atteint chez le chien, le lapin et le rat après 30 à 90 minutes d'exposition à des concentrations de 20 à 400 ppm.

Distribution

L'affinité du produit pour les tissus est due à sa grande liposolubilité et à sa capacité de fixation aux acides aminés et aux protéines.

Après absorption pulmonaire, il est retrouvé dans les muqueuses nasales, les tissus riches en lipides, le sang et les organes fortement irrigués. Le disulfure de carbone est présent dans le foie, les muscles, la rate, le sang, les poumons, le cerveau, le cœur et les reins, sous deux formes :

- libre, dissous dans les fluides biologiques (demi-vie sanguine 55 minutes), il disparaît rapidement des organes et atteint des valeurs très basses 10-16 heures après la fin de l'exposition ;

- lié de façon réversible aux acides aminés pour former des dithiocarbamates (demi-vie sanguine 43 heures).

Métabolisme

Environ 70 à 90 % du disulfure de carbone absorbé sont métabolisés, le reste est éliminé inchangé dans l'air expiré.

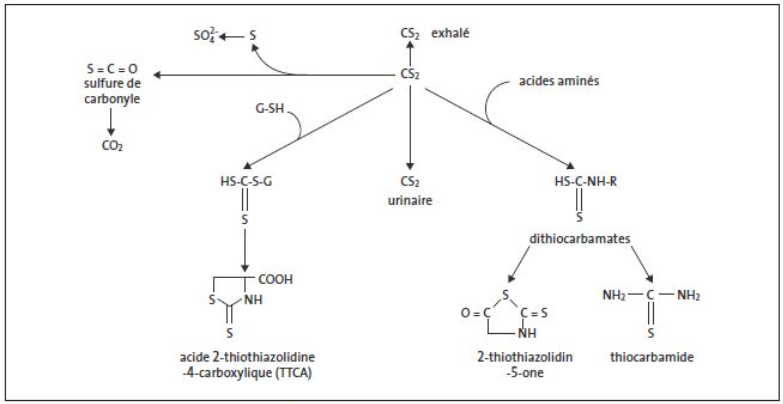

Deux transformations métaboliques ont été identifiées chez l'animal (fig. 1) :

- une voie majeure, représentant 80 à 90 % du métabolisme, correspondant à une oxydation par le système des mono-oxygénases hépatiques (cytochrome P450) et conduisant à la formation de l’acide 2-thiothiazolidine-4-carboxylique (ou TTCA) ;

- une voie mineure avec une liaison spontanée avec les acides aminés ou les protéines.

Le disulfure de carbone peut aussi subir une désulfuration avec formation de sulfure de carbonyle.

Figure 1. Schéma métabolique du disulfure de carbone

Excrétion

Le disulfure de carbone et ses métabolites sont excrétés :

- par voie pulmonaire, sous forme inchangée (13-23 % chez le chien et la souris) et sous forme de dioxyde de carbone (5 % chez le rat) ;

- par voie urinaire, sous forme inchangée (moins de 1 %), sous forme de sulfates inorganiques (30 % chez le cobaye) et de composés soufrés organiques, dont l'acide 2-thiothiazolidine-4-carboxylique (TTCA), la 2-thiothiazolidin-5-one et le thiocarbamide.

Chez l'Homme

Très peu de données sont disponible chez l’Homme à la date de mise à jour de cette partie. Le disulfure de carbone traverse la barrière placentaire et est retrouvé dans le lait maternel [18].

Son métabolisme est analogue à celui de l'animal avec prédominance des réactions de conjugaison ; trois métabolites urinaires ont été identifiés : thiocarbamide, 2-thiothiazolidin-5-one et TTCA.

Mode d'actions [20, 21]

Le mécanisme biochimique de la neuropathie induite par le disulfure de carbone n'est pas totalement élucidé ; plusieurs modes d'action ont été proposés :

- les métabolites (dithiocarbamates essentiellement) sont des chélateurs, notamment du cuivre et du zinc ; les chélates peu dissociables perturberaient le métabolisme cellulaire, entraînant une oxydation des graisses, la mort cellulaire et des lésions tissulaires ;

- la baisse du cuivre et du zinc dans les tissus induit, de plus, une inhibition de l'activité des enzymes pour lesquelles ils sont nécessaires (monoamine-oxydase, dopamine-ß-hydroxylase, phosphatase alcaline), ayant pour résultat une modification de la glycolyse, du métabolisme des acides aminés, de la respiration et de la phosphorylation oxydative des cellules cérébrales ;

- la perturbation du métabolisme de la vitamine B6 et de l'acide nicotinique entraînerait une inhibition des enzymes pour lesquelles ces substances jouent le rôle de coenzymes ;

- de plus, le disulfure de carbone réduit l'activité de la lipoprotéine-lipase et l'activité lipolytique des parois artérielles, et stimule la synthèse hépatique du cholestérol. Ces altérations du métabolisme des graisses expliqueraient son pouvoir athérogène ;

- le soufre réactif libéré au cours de la désulfuration oxydative pourrait se lier aux composants cellulaires du foie et induire des modifications toxiques dans le foie. Ceci pourrait expliquer la dégénérescence hydropique centro- lobulaire et la carence en cytochrome P 450 induisant une inhibition du système mono-oxygénasique microsomique et ainsi la perturbation du métabolisme d'autres composés endogènes ou exogènes.

Surveillance Biologique de l'exposition [19]

Le dosage du TTCA urinaire en fin de poste de travail est proposé pour la surveillance biologique de l’exposition au disulfure de carbone. Il reflète l’exposition du jour même.

Des valeurs biologiques d’interprétation pour les travailleurs sont établies par plusieurs organismes pour cet indicateur, sur la base de la corrélation entre les concentrations urinaires de TTCA et les concentrations atmosphériques de disulfure de carbone.

Toxicité expérimentaleToxicité expérimentale

Les expositions aiguës au disulfure de carbone entraînent des symptômes essentiellement neurologiques, mais aussi rénaux, hépatiques, et hématologiques ; aucune irritation ou sensibilisation n’est rapportée. Une synergie entre le bruit et le disulfure de carbone est par ailleurs rapportée au niveau de la cochlée (pertes de cellules ciliées). Par inhalation, le disulfure de carbone provoque principalement des atteintes au niveau du système nerveux. Des effets cardiovasculaires, hépatiques et rénaux sont également observés. Le disulfure de carbone n’est pas génotoxique dans les essais réalisés in vitro et in vivo. A la date de mise à jour de cette partie, aucune donnée n’est disponible concernant les effets cancérogènes. Des risques de stérilité (oligospermie) et une diminution des accouplements sont rapportés chez le rat. Les effets embryotoxiques et tératogènes sont variables selon les études réalisées.

Toxicité aiguë [13, 14, 22]

La DL50 par voie orale chez le rat, la souris, le lapin ou le cobaye est comprise entre 2100 et 3200 mg/kg.

La CL50 par inhalation est de 8000 ppm chez le rat et de 3200 ppm chez la souris, pour une exposition de 2 heures ; les animaux présentent une tachypnée, une prostration ou une diminution de l’activité ainsi que :

- des effets neurologiques (excitation puis narcose, ataxie, tremblements et convulsions) ; rénaux (diminution du volume urinaire et augmentation de l'excrétion protéique) ; hépatiques (dégénérescence hydropique autour des veines centrolobulaires, augmentation des lipides totaux) ; hématologiques (augmentation du fibrinogène et du temps de fibrinolyse) ;

- une modification du métabolisme protéique cérébral : augmentation du taux de dopamine et baisse du taux de noradrénaline (642 ppm, 4 h/j pendant 4 jours) suggérant une inhibition de la dopamine-ß-hydroxylase, augmentation de la protéolyse.

Par ailleurs, des effets synergiques au niveau de la cochlée sont rapportés chez des rats exposés au disulfure de carbone (250 ppm, 15 min/h, 6h/j, 5 jours) et à du bruit impulsionnel (6 h/j) : cette coexposition conduit à une destruction des cellules ciliées externes de la cochlée, effet observé uniquement chez les animaux exposés au bruit et au disulfure de carbone en même temps [23].

Par voie orale, des effets cardiaques (diminution de la pression sanguine chez les rats mâles – 1 dose de 500 mg/kg), hépatiques (diminution cytochrome P450 chez les souris mâles – 3 mg/kg pc/j pendant 14 jours) et neurologiques (paralysie des pattes arrière chez les femelles lapins – 25 mg/kg pc/j, 14 jours – et les rates – 400 mg/kg pc/j, 10 jours) sont aussi rapportés [24].

Irritation, sensibilisation [4]

Les récents tests in vitro réalisés ne mettent en évidence aucune irritation ni pour la peau ni pour les yeux. De même, aucun potentiel sensibilisant n’est observé dans un essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques chez la souris.

Toxicité subchronique, chronique [13, 20, 24]

Les études subchroniques et chroniques réalisées par inhalation chez le chien (400 ppm, 15 sem), le chat (2 500 ppm, 13 sem) et le rat (400 à 800 ppm, 6 à 60 sem) montrent que les effets toxiques s'exercent essentiellement au niveau du système nerveux central et périphérique (excitation précoce suivie d'un état léthargique associé à des tremblements, une ataxie pendant les premières semaines de l'exposition, une faiblesse musculaire et une paralysie des membres postérieurs).

Chez le singe, des effets sur la vision apparaissent, consécutifs à une atteinte du nerf optique (256 ppm, 6 h/j, 5 j/sem pendant 5 semaines) ou une dégénérescence des cellules de la rétine (256 ppm, 6 h/j, 5 j/sem pendant 13 semaines) [25, 26]. Une atrophie de la rétine est aussi décrite chez le rat (gavage, 120 mg/kg pc/j, étude une génération) [4].

Une exposition à 160 ppm (5 h/j, 6 j/sem, 2 mois) induit chez le rat une modification du métabolisme lipidique, objectivée par une augmentation du taux de lipides totaux, de cholestérol libre et estérifié, et des β-lipoprotéines sériques ; les modifications métaboliques lipidiques dans les tissus aortiques contribuent au développement de lésions athéromateuses de la paroi des vaisseaux [27].

Les examens complémentaires, notamment histologiques, révèlent des atteintes :

- neurologiques centrales et périphériques : diminution de la vitesse maximale de conduction motrice dans le nerf sciatique du rat et du lapin, dégénérescence des neurones du cortex cérébral, axonopathie neurofilamenteuse périphérique ou de la moelle épinière et modification de la jonction neuromusculaire par perte de vésicules synaptiques ;

- cardiovasculaires : augmentation du poids du cœur, épaississement du ventricule droit sans altération histologique du myocarde chez le rat ou le lapin, rétrécissement des artérioles cérébrales accompagné d'une prolifération de capillaires et de cellules endothéliales et d'un épaississement des parois aortiques. Le disulfure de carbone potentialise l'athérogénèse induite par le cholestérol chez le rat et le lapin ;

- hépatiques : chez le lapin, des vacuoles cytoplasmiques sont induites dans les hépatocytes après inhalation de 200 ppm pendant 2 mois, et une dégénérescence du foie après une injection intrapéritonéale quotidienne de 6 mg pendant 60 jours ; chez le rat, des lésions analogues sont observées (12 mg/kg) ; par inhalation (426 ppm, 3 mois), aucune hépatotoxicité n'est induite ;

- rénales : chez le lapin, néphrite chronique interstitielle avec lésions glomérulaires secondaires à l'inflammation et à la fibrose (à partir de 250 ppm, exposition intermittente sur une période de 38 jours) [28].

Aucune donnée de toxicité n’est disponible par voie cutanée.

Effets ototoxiques

Des effets synergiques au niveau de la cochlée sont rapportés chez des rats exposés au disulfure de carbone (250 ppm, 15 min/h, 6h/j, 5 jours) et à du bruit impulsionnel (6 h/j) : cette coexposition conduit à une destruction des cellules ciliées externes de la cochlée, effet observé uniquement chez les animaux exposés au bruit et au disulfure de carbone en même temps [23].

Effets génotoxiques [14, 21, 29]

In vitro

Le disulfure de carbone n'est pas mutagène pour les bactéries (test d’Ames) ou les cellules de mammifères, avec ou sans activation métabolique.

In vitro, dans les lymphocytes humains cultivés en présence d'activateur métabolique, on note des augmentations, faibles et sans relation dose-effet, du nombre d'aberrations chromosomiques et d'échanges entre chromatides-sœurs [30].

In vivo

In vivo, par inhalation à faible dose (20-40 ppm, 7 h/j jusqu’à 5 jours), le disulfure de carbone n'induit ni aberration chromosomique dans les cellules de moelle osseuse de rat mâles et femelles, ni mutation dominante létale chez le rat mâle.

Effets cancérogènes [31]

Une seule étude non conventionnelle, de dépistage de l’induction des tumeurs pulmonaires, effectuée chez la souris A/J (300 ppm, 6 h/j, 5 j/sem, 6 mois), a montré une augmentation de ce type de tumeurs.

Effets sur la reproduction [14, 32-35]

Des risques de stérilité (oligospermie) et une diminution des accouplements sont observés chez le rat. Les effets embryotoxiques et tératogènes observés sont variables selon les études réalisées.

Fertilité

Chez le rat mâle exposé par inhalation à 600 ppm (5 h/j, 5 j/sem, 10 sem), le disulfure de carbone provoque une diminution du nombre d'accouplements (moins marquée à 350 ppm), une oligospermie et une baisse du taux de testostérone plasmatique sans modification du taux d'hormones hypophysaires ni lésion testiculaire [32, 33].

En revanche, des injections intrapéritonéales (25 mg/kg/j, 2 mois) provoquent au niveau testiculaire une dégénérescence et une atrophie de l'épithélium séminifère et du tissu interstitiel [24].

Chez les rats femelles exposés jusqu’à 500 ppm (6 h/j, avant et pendant la période d’accouplement), aucun effet n’est observé sur le cycle œstral, l’indice d’accouplement ou l’indice de fécondité [30].

Par voie orale, dans une étude une-génération réalisée chez le rat en 2019, aucun effet sur la reproduction n’est rapporté aux doses testées (gavage, 0-1,2-12 ou 120 mg/kg pc/j, 10 semaines avant l’accouplement et jusqu’à la fin de la gestation) [3].

Développement

Les effets embryotoxiques et tératogènes du disulfure de carbone, étudiés principalement chez le rat, par inhalation, donnent des résultats variables selon l'étude :

- aucune manifestation embryotoxique, foetotoxique ou tératogène n’est observée chez des rates exposées à 20 ou 40 ppm, du 1er au 19e jour de la gestation [37] ;

- un taux important d'hydrocéphalies et de pieds-bots apparaissent après une exposition à 32 ou 64 ppm pendant toute la durée de la gestation (8 h/j). L’exposition à 3,2 ppm diminue la survie postnatale des nouveau-nés, perturbe leur développement et leur coordination motrice [31] ;

- aucun effet toxique ou tératogène n'est observé après une exposition à 100 ou 200 ppm, 6 h/j, du 6e au 20e jour de la gestation ; à des concentrations entraînant une toxicité maternelle, on observe une fœtotoxicité, notamment une baisse du poids fœtal à partir de 400 ppm et un retard d'ossification des sternèbres à 800 ppm. En ce qui concerne l'effet tératogène, aucune malformation n’est montrée, en dehors d'une tendance à l'augmentation du taux de pieds-bots à 400 et 800 ppm, par rapport aux témoins [36].

Chez le lapin, des effets embryotoxiques et développementaux sont rapportés, même en l’absence de toxicité maternelle (0-60-100-300-600-1200 ppm, 6 h/j, du 6e au 18e jour de gestation) [4]. Dans cette étude, les effets chez les mères ne sont observés qu’à la plus forte concentration testée : diminution du poids corporel et de la prise de nourriture, ataxie, respiration difficile et sifflante, tremblements et avortements. Au niveau de la descendance, le disulfure de carbone est à l’origine :

- dès 60 ppm, augmentation du nombre de malformations squelettiques, mais sans relation dose/réponse (cotes surnuméraires ou vertèbres extra-thoraciques) ;

- à partir de 600 ppm, diminution du poids fœtal, augmentation de l’incidence des pertes post-implantatoires et des résorptions totales dans les portées ;

- à 1200 ppm, augmentation significative du nombre de malformations squelettiques et viscérales.

Par voie orale, l’exposition de rates gestantes à des doses toxiques (100-200-400 ou 600 mg/kg pc/j, du 6e au 15e jour de gestation) est à l’origine d’une diminution du poids des fœtus à partir de 200 mg/kg pc/j [31]. Dans l’étude une génération réalisée chez le rat, étendue aux générations F1 et F2, une légère diminution de la survie post-implantatoire et de la taille des portées de ces générations est rapportée à la dose la plus forte testée (gavage, 0-1,2-12 ou 120 mg/kg pc/j, 10 semaines avant l’accouplement et jusqu’à la fin de la gestation) [4].

Chez le lapin (gavage, 25-75 ou 150 mg/kg pc/j, pendant toute la gestation), le disulfure de carbone entraine une toxicité embryonnaire (résorptions de portées) à toutes les doses et une augmentation de la fréquence des malformations fœtales à 150 mg/kg pc/j ; les 2 doses les plus élevées étant aussi toxiques pour les mères [31].

Effets pertubateurs endocriniens

L’évaluation menée au niveau européen a conclu que le disulfure de carbone n’est pas perturbateur endocrinien [3]. A ce titre, cette substance a été retirée de l’EDList (https://edlists.org/the-ed-lists).

Toxicité sur l’Homme [37-42]L’intoxication par le disulfure de carbone se produit essentiellement par voie respiratoire, mais également par voie cutanée. Des signes neurologiques majeurs peuvent survenir en cas d’exposition aiguë ou chronique (séquelles neurologiques) ainsi que des troubles cardio-vasculaires et une irritation sévère de la peau et des muqueuses. Des troubles de la fertilité et de la reproduction sont également suspectés.

Toxicité aiguë [43, 44]

Le disulfure de carbone est très irritant pour la peau et les muqueuses.

L'inhalation de fortes concentrations provoque une atteinte du système nerveux central se traduisant par un syndrome ébrionarcotique, des céphalées intenses et des troubles neuropsychiques (confusion mentale, délire onirique, hallucinations, agitation psychomotrice, etc.). Il s'y associe fréquemment des troubles digestifs (nausées, vomissements, gastralgies, diarrhées).

En cas d'intoxication grave par inhalation ou par ingestion, survient une narcose, un coma souvent convulsif pouvant évoluer vers une défaillance respiratoire par paralysie des muscles respiratoires, voire vers le décès.

Chez les survivants existent de façon assez habituelle des séquelles neurologiques et une intolérance temporaire à l'alcool (syndrome antabuse).Toxicité chronique [43, 44]

- Appareil cardio-vasculaire [39, 40]

De nombreuses études [3] ont mis en évidence une augmentation de la fréquence des pathologies cardio-vasculaires avec athérosclérose rénale, rétinienne, cérébrale et coronarienne. Une surmortalité par AVC et infarctus du myocarde est rapportée chez les salariés employés à la fabrication de la viscose.

Le rôle du disulfure de carbone dans les mécanismes physiopathologiques cardio-vasculaires pourrait être de plusieurs ordres. Une hypertriglycéridémie et une augmentation du cholestérol total avec augmentation de la concentration sérique des lipoprotéines de faible densité (LDL) et diminution de celle des lipoprotéines de haute densité (HDL) est rapportée [45]. Sont également évoqués un stress oxydatif [46] et un effet toxique cardiaque direct.

Dans une étude japonaise réalisée dans le secteur de la fabrication de viscose, des troubles ischémiques cardiaques étaient observés pour une exposition moyenne de 5 ppm pendant 6 ans [47].

Une hypertension artérielle (HTA) est également retrouvée dans certaines études. Dans une étude taiwanaise réalisée dans le secteur de la fabrication de viscose, la prévalence de l’hypertension artérielle était 6 fois plus élevée chez les salariés exposés au disulfure de carbone (n=251, prévalence HTA 43 % pour une exposition cumulée de l’ordre de 350 ppm.année) comparativement au groupe témoin (agents administratifs) non exposé (n=226, prévalence HTA 7 %). L’augmentation du risque d’HTA était dose dépendant et augmentait significativement après 10 ans d’emploi [48].- Système nerveux [37, 38]

L'exposition prolongée peut provoquer une encéphalopathie avec symptômes d’apparition progressive : fatigue, perte de l’appétit, céphalées, irritabilité, problèmes de concentration, troubles de la mémoire, du sommeil, vertiges. Des troubles psychiatriques y sont associés et dominent le tableau : tendance dépressive, voire schizophrénie ou psychose maniaco-dépressive. Cette encéphalopathie serait d’origine vasculaire (microangiopathie cérébrale) [49].

La survenue d’un syndrome de type parkinsonien est également possible. Avant l’apparition de ces symptômes, des anomalies de l'électroencéphalogramme et des tests psychométriques peuvent être observés. L’IRM cérébrale peut également être perturbée, ceci même pour des niveaux d’exposition inférieurs à 10 ppm.Des neuropathies périphériques sensitivo-motrices sont également décrites [3]. Elles peuvent se manifester par une diminution, voire une abolition des réflexes distaux, des tremblements, une hypo- ou anesthésie, une diminution de la force musculaire. La récupération est le plus souvent faible ou nulle malgré l’éviction. Des atteintes infra-cliniques avec diminution de la vitesse de conduction des fibres motrices et sensorielles sont également rapportées. Une étude japonaise rapporte une atteinte touchant uniquement les fibres sensorielles pour une exposition inférieure à 6 ppm avec récupération possible après éviction si l’exposition était inférieure à 4 ppm [50].

- Organes sensoriels

Œil

L'exposition prolongée provoque une rétinopathie bilatérale avec présence de micro anévrysmes rétiniens accompagnés par une dégénérescence de l’épithélium pigmentaire [47].

Une perturbation de la vision des couleurs est également retrouvée [51]. Cette dyschromatopsie acquise, signe précoce de neurotoxicité, peut évoluer vers une névrite optique.Oreille

Des troubles de l’audition sont rapportés. Ils prédominent sur les basses fréquences et sont potentialisés par une co-exposition au bruit [52, 53].- Autres atteintes

Appareil digestif

L'exposition chronique peut entraîner des troubles digestifs (nausées, vomissements, gastrite chronique, dyspepsie, anorexie).Glandes endocrines

Des cas d'insuffisance surrénalienne et thyroïdienne et d'intolérance aux glucides ont été décrits [54]. Ces données ne sont pas retrouvées dans les études les plus récentes.Rein

Les données chez l'Homme sont limitées. Dans une étude réalisée sur 9 cas avec une exposition moyenne de 13,2 ans, une néphrosclérose a pu être observée [55].Effets génotoxiques

Certaines études mettent en évidence des effets cytogénétiques sur les cellules de sujets exposés au disulfure de carbone. Ces résultats sont insuffisants pour conclure [56, 57].

Effets cancérogènes

Les études disponibles à ce jour ne montrent pas d’excès de risque de cancer [58].

Effets sur la reproduction [3, 38, 42, 43, 59]

Fertilité

Les effets les plus fréquemment rapportés sont une diminution du nombre de spermatozoïdes et une baisse de la libido chez les hommes, ainsi que des irrégularités des cycles menstruels chez la femme.

Un abaissement de l’âge de la ménopause est discuté chez la femme. Une étude polonaise montre une ménopause précoce chez les femmes travaillant dans le secteur de la viscose avec troubles menstruels plus fréquents et perturbation complexe du système neurohormonal avec diminution des sécrétions d’œstrogène et de progestérone [60].Développement

D’une façon générale, l’exposition répétée à une concentration élevée de solvants organiques au cours du premier trimestre de la grossesse entraine une augmentation du risque de fausse couche.

Une étude indienne publiée en 2004 est en faveur d’une augmentation de la fréquence des avortements chez les conjointes de salariés de sexe masculin exposés au disulfure de carbone dans le secteur de la fabrication de viscose [61].

Des effets sur le développement de la descendance de femmes exposées au disulfure de carbone en milieu professionnel ont été rapportés. Toutefois, en raison de l’insuffisance des données disponibles, aucune conclusion définitive ne peut être tirée [59].Cohérence des réponses biologiques chez l'Homme et l'animal